P:《导读齐泽克》

为什么是齐泽克?

【对传统哲学的突破】

在对大众文化以及生活的所谓更加俗丽的方面进行理论化的过程中,齐泽克关注的就是传统哲学的界限——传统哲学声称自己不会谈论的东西,诸如手淫和梅尔•吉普森(Mel Gibson)

齐泽克的主旨,乃是哲学话语当中的洞。那是为了建构理论的固有话题而往往从理论领域当中被排斥出去的东西。

齐泽克作品中高级哲学和低级文化的混合本身就是一种通感,是不同类型话语的调配,目的是让它们显得与众不同。

【齐泽克的写作特色】

齐泽克的一个典型的姿态是通过一个否定的问题来明确地表达一种阐释。这些问题在齐泽克的作品中总是指定了转译的过程。它们标志着齐泽克把一个意义体系转译为另一个意义体系的时刻。

齐泽克的作品,虽然既不充满个体诗意的瞬间,也不饱含对水仙花的长篇大论,但它在结构上是极度诗性的。它用一个思想体系取代了另一个思想体系,用一个概念取代了另一个概念,用一位形而上学敲钟人的全部技艺,让各种哲学在一起发出和谐的声音。在这样的可交替性中间,齐泽克建立了一种丰富而密集的关联结构,他围绕着其对象的“真相”来编织这一结构,直到最终包围了“真相”。

他的书是围绕着一个主题,而不是一个论证的发展,被组织起来的。它是一系列的相互呈现、阐发的理论干预,依据的并不是论点的循序渐进,而是我们所谓的后者对前者的反反复复,这样的反反复复发生在各不相同的舒缓语境之中。

这里的问题不只是表明事物如何组装在一起,而是要肯定根本的齐泽克式的命题,即事物的真相在别的地方,事物的同一性在它自身之外。可以说,每一个事物身上都有一个洞,而事物所缺失的,揭示其真相的那小小的一片,只能在它自身外部被找到。

【齐泽克与官方文化的疏离】

在每一个情形里,齐泽克的智识发展都是以一种同他在其中工作的官方文化的距离或异质性为标志的。正是这样的疏远,这种同曾经并且现在仍包含它的哲学话语的差异,锻造了齐泽克自己思想的特性。

1 齐泽克的影响者是谁,他们如何影响他的作品?

- 黑格尔:提供辩证法的思考类型和方法论

- 辩证法

- 一般看法认为:不同的视点总可以被一个更大的真理所协调

- 齐泽克想说的是,某一事物的观念总是被一个矛盾所瓦解,而为了让观念首先存在着,这样的矛盾又是必要的。【构成性例外】

- 真理总要在矛盾而非差异的平稳抹除中被人找到。这就是可被称为矛盾修辞(oxymoronic)的思想风格。

- 辩证法

- 马克思:意识形态批判的传统

- 齐泽克承认自己相信马克思对资本主义批判的真理和价值,并且相信另一个更好的组织社会之方法的可能性。

- 意识形态

- 有的定义认为,意识形态是一种关于事物的错误的思想方式

- 一些认为,意识形态是描述思想本身视域的一种手段。资本主义代表了如今我们思想的视域,我们因此无法社会组织的另一种方式,你找不到出路,因为它代表了思想的实际界限。

- 齐泽克通过把意识形态宽泛地定义为个体理解其与社会之关系的方式。需要在拉康那里,才找到个体的直觉和心理的进程——意识形态赖以运行的材料

- 拉康:为齐泽克的分析提供一个框架,或一套术语,例如想象界-实在界-象征界

- 想象界规定了自我 ego 得以构想并诞生的过程—— 镜像阶段

- 婴儿最开始无法协调自身的运动,他通过一面镜子认同到他自己的图像而克服了这一点,这个图像为婴儿提供了一个清醒的关于自身的同步且同意的身体之画面,这个过程预期了儿童的未来发展并为之提供了一个种凝聚的愉快感受。

- 同时这个阶段也是一种反复无常的力量,因为儿童对自身的感知和它所认同的整体性图像之间仍有一种不一致性,自我在本质上被它自身和自身的图像之间的分裂所切断、撕开了。自我就这样永远地试图让他异之物符合它的同一。

- 自我并不在我们长大成人之后改变它的特性,它总是试图克服首先把它创造出来的那一分裂。

- 想象界规定了一种对自身的无尽追寻,一个为了支撑其统一性的虚构而合并越来越多的复制与相似之情形的过程。

- 象征界包含了从语言到法律的一切社会结构,是非个人的社会框架

- 把这个秩序聚合起来的东西是意指链(signifying chain),或他所谓的能指的法则(law of signifier)

- 意指链是把象征秩序聚合起来的东西,并且,简单地说,它指涉了可以利用的能指的整个网络。所以,当你使用一个词的时候,你也就潜在地使用着其他所有的词。

- 与索绪尔的关系

- 索绪尔认为能指是符号声音的心理图像,而所指是和那个声音相关的概念。符号的这两个部分被一条任意的纽带聚合起来。和索绪尔相反,拉康赋予了能指比所指更高的价值。

- 索绪尔认为,语言是一个关系的或差异的系统。他的意思是,没有一个符号可以脱离其他的符号而得到定义。齐泽克接受了这一立场,但他还有一个附带条件,即我们是基于缺席和在场来理解两个词项之间的关系的。

- 双重影响

- 一方面,词语并不反思经验,而是建构经验。语言分割了世界,让人们无法对世界采取一种中立的立场。我们就注定无法“如其所是”地了解世界,而只能永远地陷于语言的牢笼。

- 在另一方面,如果能指和所指之间的关系是任意的和不稳固的,那么,我们所生活于其中的象征秩序的特征或类型就既不是永恒的也不是必然的。

- 把这个秩序聚合起来的东西是意指链(signifying chain),或他所谓的能指的法则(law of signifier)

- 实在界描述了生命无法被知晓的领域,实在界是在语言分隔之前的世界。

- 实在界抵抗象征化。象征界在实在界上面运行;就像拉康宣称的,它把一道切口引人了实在界,以无数种方式分割了实在界。

- 在一方面,实在界是先于象征界的东西,是事物的完满,它被象征界所加工,被切成清晰的一片片;另一方面,它也是剩余,或在象征界完成了这一过程后剩下的东西。在这个意义上,实在界在象征界之后到来,它是留在背后抵抗象征化的过度,只能显现为象征界当中的一个失败或空虚。

- 实在界就是无意义的和荒谬的——它只是持存着,而意义只能在象征秩序的现实内部被找到。如果我们可以直接地理解实在界,那么,作为主体的我们,都会消失。

- 如果每一个能指都完美地符合每一个所指,那么就不会有任何的意指链,存在的一切只是和实在界完美一致的象征秩序。

- 让我们成为主体的东西,是意指链和我们对它作出的决定。如果没有界定,那我们就不是人或主体,而是自动机,盲目地服从象征秩序的指令。这不是说我们会在肉体上消失,而是说作为作出决定和选择的会思考的存在者,我们会蒸发掉。(eg 在驾驶时卡车突然转向,你在选择如何应对实在界的闯入时,你重现为主体)

- 齐泽克认为,主体存在于交界面,或存在于象征界和实在界的边界。如果两个秩序之间没有任何的互动,那么,主体就压根不存在。

- 想象界规定了自我 ego 得以构想并诞生的过程—— 镜像阶段

小他者:想象界的他者,我们自身内部的一种他异性。

大他者:个体主体所经验的象征秩序,或者是一代表了象征界的主体(法律/警察)

对齐泽克而言,一个创伤性的事件代表了象征秩序和实在秩序之间的原型关系。它定义了实在界打断象征界之平稳运行的点。

关于创伤(trauma)的理论有好几种,但齐泽克关注的是弗洛伊德的“事后’’(Nachtraglichkeit)概念,或者,就像它通常被翻译的,“迟发行为”(deferred action)。最著名的例子可以在弗洛伊德关于狼人(Wolf-Man)的病历中找到。

弗洛伊德认为,狼人的恐惧症(他害怕被狼吃掉)是由一个事件(他在一岁半的时候目睹了父母交媾)引起的,这个事件起初对他没有什么意义,只是到了后来(四岁的时候),在一个迟发的行为中,成为了创伤。换言之,正如齐泽克在此认为的,事件的创伤性特点并非原初事件或原始场景(primalscene)所固有的

当两岁时,狼人看到背交时,没有任何创伤性的事情标示这个场景(是实在界的一部分);随着后来儿童早期性理论的发展,当把这个场景整合进新近出现的叙事化——历史化——象征化视野之中变得不可能时,这个场景才通过回溯获得了创伤性的特点。(象征界改变了事件的意义)

2 主体是什么并且它为什么如此重要?

我思的两个版本

【后结构主义版本】

一个个体是自身透明的——没有什么可以阻碍它对自身的理解,因为它完全地控制着自身的行动,对自身的行动拥有完全的自主性。(个体是绝对主观的,这样会导致唯我论)

哲学家试图打破个体的看似不可动摇的主观主义,表明它同样服从自身外部的力量,或者,它属于一个不以它为中心的世界。基于这些理论,后结构主义者拒斥我思的观念及其相关的个体主义,并用去中心化的主体取而代之。这个主体不是一个具有自我决断权力的自主的存在者,而是一种话语结构的效应,其中,相互竞争的话语横贯了主体并通过主体来说话。由此,主体的意义不在内部或自身的中心,而在相互竞争的话语中

具有荒芜形式的去中心化的主体不过是一个具有压倒性力量的木偶,正如齐泽克指出的,其个体的唯一的发泄方式是在牵线的末端体验它的生命。

在“后结构主义”中,主体通常被化约为所谓的主体化,它被设想为根本就是非主体过程的一个结果:主体总是被(“书写”的、“欲望”的……)前主体过程所捕获和穿越,强调的重点在于个体不同的“体验”、“经历”模型——他们将其位置“体验”、“经历”为历史进程的“主体”、“行动者”、“行为者”。

这种去中心化的主体,只是语言的一个功能,是象征界一台注定要用服语说出大他者话语的自动机。如果一切都是客观的,如果我的性格中压根没有主观的因素,那么,我就不再拥有任何的特殊性或任何的个体性,那么我如何做出决定?

【齐泽克版本】

疯狂:自然和文化之间的消隐的中介

对齐泽克而言,笛卡尔式怀疑的方法为我们提供了一种有效的洞察,关于我们如何从沉迷于自然(或客体性)的存在者转变为以文化(或主体性)为支撑的存在者。

自然和文化之间消失了的关联要在笛卡尔式怀疑的过程中被人发现。齐泽克把笛卡尔式怀疑的过程描述为一种向着自身的回撤:这样的回撤被笛卡尔自己的身体向着火炉的回撤象征化了。笛卡尔切断了自己与世界的联系,他系统地斩除了同周围环境的一切关联,剩下的只是他和我思的关系。正是在这里,在彻底回撤的姿态中,齐泽克确定了从自然到文化的隐秘进程。在齐泽克看来,这样的姿态,就是一种疯狂,即黑格尔的“世界之夜”(night of the world)的特殊疯狂

这个黑夜作为自然内在本性的虚无,它在变幻万象的世界中纯粹自我存在着,万事万物围绕着它,它们像白色的幽灵时而吐出血盆大口,时而條忽即逝。一旦人们穿越可怕的黑夜而寻求人类的本性,他们所看到的便是这样的景观。!

只有当现实被这个“世界之夜”暗蚀了的时候,只有当世界本身被经验为缺失,被经验为绝对否定性的时候,建构一个象征的世界或一个文化的世界,才变得可能,并且诚然是变得必要。

笛卡尔的向着自身的回撤恰恰是这样一种对根本之缺失的经验。在齐泽克看来,笛卡尔的我思不是个体的实质之“我”,而是否定性的一个空点(一切规定性的否定)。

主体的位置是一个空虚,恰恰是这样的空虚能够实现从一种自然状态到一种文化状态的过渡。主体是自然状态和文化状态之间的缺失的联系——消隐的中介 ( the vanishing mediator )。在我思中达到顶点的向着自身的回撤毋宁不得不被假定为两者之间的消隐的中介,是过渡围绕着它而得以组织的缺失的联系。换言之,我们不得不首先摆脱“实在界”,然后才能以象征秩序的形式为它建构一个替代者。齐泽克把这个消隐的中介解读为一个穿越疯狂的过程,并因此把主体(也就是消隐的中介)视为疯狂的。

eg 消隐的中介:新教就是封建主义和资本主义之间的消隐的中介。在新教到来之前,宗教是一个和经济分离的领域。但新教,一个普世化的宗教,把劳作的世界带到了其范围之中,鼓励人们通过积累财富和辛勤劳动来过一种禁欲的生活。由此,它为资本主义创造了可能之条件。当然,讽刺的是,资本主义的到来导致了对宗教的普遍废弃,尤其是对新教的废弃。

消隐的中介就是协调两个对立概念之间的转化并在随后消失了的一个概念。齐泽克在这一过程中看到了黑格尔的“否定之否定”的证据,即辩证法的第三个时刻。第一次否定是旧形式内部以形式的名义作出的内容的突变。第二次否定是形式本身的废弃。

上帝的诞生 : 通过谢林来阅读我思

在齐泽克看来,谢林就充当了哲学史上的一个消隐的中介,是唯心主义和唯物主义之间无形的关联。

开端不处于开始:在开端之前,是盲目驱力的混沌的精神错乱的世界,是其旋转的运动,是其一致的颤动”。这些驱力(drive)是现实的终极根据(Grund)——万物的基础。无物先于它们而存在,除了这个“无”本身,也就是这个深渊(或 ungrund【无根据】)。

这个深渊的本质,是一种绝对的自由。它不是一种“属于”任何人的自由,它也不是一个主语的谓词;它毋宁是“一种不意志什么的纯粹非个人的意欲。他是一个享受非存在状态的纯粹的虚无。然而,这样的满足包含了内在不满足的种子。这是因为纯粹自由的无忧无虑的安宁是基于一个事实,即它是一种无所求(wanting nothing)的非肯定的意志。无论如何,想要“无”(wanting “nothing”)是一种自在的肯定。无所求和想要“无”是同一枚硬币的两面,是构成开端之前的驱力的旋转运动的收缩和扩张,结果是一个循环的僵局。

原始自由的纯粹潜能——一个无所求的非肯定的中性的意志的这种有福的平静,这种纯粹的享乐——以一种主动地、实际地想要这个“无”(一切肯定的、确定的内容的消灭)的意志的形式,将自身现实化了。

齐泽克把这个循环的僵局,这个旋转的运动,解释为开动的失败尝试,解释为如此之多的错误的开始。它是一个恶性循环,其中,上帝没有在他自己和他的谓词之间作出区分。换言之,上帝只是根据(Grund)的一部分,是现实之基础的一部分,但还不是凭借自身的独立的实体。为了实现他的独立,上帝不得不让自己摆脱根据。他不得不在他可以存在之前冒着疯狂的危险。对齐泽克而言,正是这样的精神失常构成了虚无和上帝自己之间的消隐的中介。

为了将自身确定为一个摆脱了盲目必然性的实际自由的实体,简言之,确定为一个人,绝对者不得不清理自身当中的混乱,其方式是与那个在它之中不是上帝本身而只是其存在之根据的东西保持距离,也就是把根据从他自己身上驱逐出去。

主体(上帝)是由一种缺失,一种自身对自身的清除,一种对产生它的根据或本质的驱逐构成的。主体为了成为一个主体,必须将自身外在化。主体和客体毋宁是彼此牵涉的:主体就是其自身外部的客体。

eg 你可以看到一切事物,除了那个观看的部分,也就是你自己的眼球。你可以看到你眼球的唯一方式是看着一面镜子,在镜子里,眼球处于你自己的外部。主体就处于一种类似的地位:它是一种关于现实的视角,它无法在自身当中,而只能在现实之“镜”里,被把握。

从主体到主体化

主体在其中被外在化了的位置是词语(Word),即宣告开端的词语:

确切地说,词语如何释放旋转运动的张力,它如何协调收缩力量和扩张力量之间的对抗?词语是以收缩的对立面,即扩张的形式呈现的收缩,也就是说,当主体说出一个词语的时候,主体就把他的存在收缩到了他自身之外;他把其存在的核心“凝结”在一个外在的符号里。在(词语)符号里,我—可以说—发现自己处于自身之外,我把我的统一性置于自身之外,置于一个代表我的能指里。

代表我的能指只是一个表征,但它事实上不是我。然而,如果我要成为一个主体,那么,我就无法避免这种不可弥补的缺失,因为只有出于这样的缺失,我才实际地成为了某个东西而不保持为无。

从驱力的封闭的旋转运动到词语之宣告的过程只是从实在界到象征界的过程。驱力的旋转运动可以被描述为一种关于实在界的想象界经验。驱力的无止无尽的颤动,其无限的收缩和扩张,就好比镜像阶段,当自我在同一和差异之间摆动的时候,它对其自身发动的内战。在这个阶段,上帝就像镜子里的幼儿,是一个纯然自身相关的实体。他没有任何为其存在准备的客观的停泊地:一切都只是主观的,或在他“内部”的,只有随着词语(或一种关于实在界的象征界经验,它把一道切口引人了实在界并代替了它)的说岀,上帝才能够确立他和实在界的距离。通过同样的方式,作为身体的我们仍是实在界的一部分,但作为象征界的主体的我们也与它区分开来。

齐泽克通过拉康对德国观念论的再现实化:我们倾向于被教导说,德国唯心主义者认为事物的真理可以在其自身当中被找到。对齐泽克而言,一方面,德国唯心主义的根本洞见在于,事物的真理总是外在于自身。另外,拉康占据了一个对齐泽克而言特殊的地位,齐泽克认为,自身同一性是不可能的。事物的同一性,其独一性或“单一性”,总是分裂的。总是存在着除不尽的剩余(一个词的意思永远无法在这个词语自身当中被找到,而只能在其他词语着被找到)

让我们自己服从语言和象征秩序之剩余的过程就是齐泽克所谓的主体化(subjectivization),这是一个双向的过程,一方面,象征秩序,或大他者,先于我们并通过我们说话。另一方面,因为象征秩序是不完整的或由一种缺欠构成(这个缺欠就是主体),我们整合象征界的这些元素或向我们自己叙述它们的方式就取决于我们。象征界当中的裂隙还是意味着我们不可被还原为象征界的纯粹功能或自动机。

我们维持着我们以一种个体的方式来整合象征界元素的能力,并且,这恰恰是由齐泽克所谓的“自我”self,自我填补了主体的空虚,虽然主体从未发生变化,但自我向着不断的修改敞开。

3 后现代性有何可怕之处?

对齐泽克而言,当下的社会或后现代性—是以大他者权威的终止为基础的。齐泽克批判了当代风险社会的理论家(他们提倡个体的选择自由或取代这一权威的自反性),并认为这些理论家忽视了主体中心的自反性。他指出,由于缺乏大他者的禁令,主体的内在自反性呈现为一种对服从、妄想和自恋的着迷。为了减轻这些病状,齐泽克提出我们需要一个政治的行动或革命:它将改变后现代性之可能性的条件(他把这些条件确定为资本主义)并因此诞生一种能够让一种新的主体类型存在的新的象征秩序类型。

后现代性的自反循环与大他者的瓦解

弗雷德里克•詹姆逊:晚期资本主义的特点是影响范围大,对生活所有领域无可比拟地渗透。后现代主义是晚期资本主义的文化逻辑,或文化对其商品殖民化的回应。其特征是 1、 对先前分散的文化类型的整合 2、历史感的丧失(对怀旧的渴望)3、对表面或深度的心满意足的依恋

让-弗朗索瓦•利奥塔:后现代是由“宏大叙事”(grandnarratives)的侵蚀定义的(代表就是马克思主义)。他宣称它在如下的意义上是集权主义的或压迫性的:它要求忽视人和物的特殊性以支持一种普遍性。为了回应利奥塔以及其他此后采取了这一观念的批评家,齐泽克写了一本书,即《有人说过集权主义吗?》,断然拒绝这样的论述,并指责这样的批评屈服于晚期资本主义的文化逻辑。

风险社会 risk society:低概率一高后果,eg 碳排放的增长会导致全球变暖,这些事情发生概率很小,但后果是灾难性的。这些风险都是人造风险,是人类对自然界的干涉的结果,减轻这些风险之后果的唯一方法是通过进一步的科学和技术的干涉,而科学和技术的干涉反过来会产生其他不可预见的结果。我们就这样陷人了一个自反性的圆环,其中,一个风险的实际降低都终结于一个新风险的生成,而每一次控制我们环境的新的尝试都创造了新的不确定性。

这种自反性就是齐泽克对后现代性之理解的关键。我们可以说陷人了我们自身的罗网。科学家和政府机构无法以十足的把握来确定这些人造风险所导致的危险的程度,是因为它过于隐晦。

新的不透明性和不可测知性(关于我们行为的最终影响的不确定性)不是因为这一事实,即我们是被某些完全超验的全球性权力(命运、历史必然性、市场)所控制的木偶,而是因为“没有人掌管”,不存在这样的权力,不存在拉线的“他者的他者。”不透明性是因为今天的社会是彻底的“自反”的,不存在提供一种一个人可依赖的坚实基础的自然或传统。

对齐泽克而言,“自反性”之普遍化的一个关键的方面是大他者,即社会建制、习俗和法则的公共网络的最终瓦解。在大他者从不首先作为一个物质的东西而存在的意义上,大他者总是死了的。它曾经(并且现在)不过是一个纯粹象征的或虚构的秩序。齐泽克的意思是说,我们都参与了一种最小程度的理想化,否认了实在界的残酷事实,以支持其背后的另一个象征世界。大他者就是这样一个我们每个个体都赞成的集体的小谎言。

在后现代的自反性的新时代,我们不再相信皇帝穿着新衣。我们相信我们眼睛的证据(他在实在界当中的赤身裸体)而不是大他者的谎话(他在象征界当中的新衣)。,齐泽克所谓的“象征效力”(Symbolic efficiency)岀现了终结。

象征效力指的是这样一种方式,即为了让一个事实为真,我们仅仅知道它是不够的,我们还需要知道这个事实也被大他者知道。正是大他者把身份授予了当代主体的众多去中心化的人格。我人格的不同方面并不宣称它们在象征界当中拥有同等的地位——只有经过大他者登记的自我或诸自我才展示了象征效力,这种象征效力得到了其他所有人的彻底承认并决定了我的社会—经济地位。

后现代超我:享乐!

随着大他者权威的终止,我们不再服从自然或传统,而是服从选择的主体,于是产生了一种对服从的不断增长的依恋。即我们很可能通过唤起“私人律法”或统治和服从的关系,来弥补官方权威的这一缺失。即我们如今拥有的公开的平等被服务于私人控制的行为秘密地颠覆了。当每个人都有自由的选择时,让自己放弃那种自由的选择就成为僭越性的了。

性满足被提升到了一种官方意识形态的地位。我们被迫去享受性。这样的内疚—— 享受!”的命令——标志着超我的回归。超我以一种不同于律法(即象征界的权威本身,而不是一个特定国家的法律)的方式运作,事实上,它是律法的对立面,从律法所压抑的东西中汲取能量。所以,律法是对享乐的弃绝,它通过告诉你不能做什么而呈现自身,但超我命令你享受你可以做的事。换言之,超我“标志了一个点,在那里,被允许的享乐,享乐的自由,变成了享乐的义务。

当享乐成为了义务的时候,它不再有趣。享乐不是直接的、自发的状态,而是由一个超我的命令维持的。超我的“享受!”命令作为一种对享乐的阻碍性通达的方式,比律法对享乐的直接禁止,要有效得多。

【律法的统治掩盖了一种固有的无法则性,这种无法则性恰恰是律法藉以将自身确立为律法的暴力。换言之,律法的权威并不源于某种正义的观念,而是因为它就是律法。也就是说,律法的起源只能在同义反复中找到——“律法就是律法”。然而,如果律法要正确地运作,那么,我们必须把它经验为正义的。只有当律法发生故障,只有当它成为了一个针对自身的律法,并且抵达自身的极限时,我们才瞥见了那些界限并通过引用“律法就是律法”来承认其偶然性。】

保持真实 real:他者的回归

后现代性的悖论在于,大他者之死提供的自由事实上被经验为一种负担,并且这样的负担在一种对规训的欲望中呈现出来。例如语言:母语没有负担,而外语有,因为你没有掌握这些规则的框架。后现代性的自由类似于在没有一个语法框架的情况下言说一种语言的自由。

我们知性的创造力只有在某种强制的观念框架内才能得到“释放”,正是在强制的观念框架中,我们可以“自由地运动”—这种强制框架的缺乏必然被经验为一个无法忍受的负担,因为它迫使我们不断地关注我们如何回应我们自己所处的每一个特殊的经验情境。

如果局部的大他者的建构是对大他者之死的一种回应,那么,齐泽克所鉴定的另一种回应是确立一个在实在界当中实际存在的大他者,即“ 他者的他者 ” ( the Other of the Other ) 。相信某个人或物在真实地操纵着社会并组织着一切,是妄想狂的症状之一。

典型的后现代主体是这样一个人,他既对官方建制采取一种率直的犬儒主义,同时又坚定地相信阴谋和一个操纵一切的看不见的他者的存在。大他者的消失致使你建构了一个他者的他者,以逃避其缺失让你承受的自由之负担。相反,如果你相信一个他者的他者,那么,你其实不必把大他者当回事。

齐泽克对后现代的理解方式可以被描述为一种对实在界的过度接近。Eg 对于基督真实生活的不断增长的兴趣;肉体的切口(纹身 、穿孔和身体残损 )标志者从象征界到实在界的运动

那么,我们该如何解决这样的困境?对齐泽克而言,唯一的出路是通过一个行动(act)。一个行动就是主体的一次重生。它包含了一种对现存的象征秩序的全然拒斥,因此也是对主体所承担的象征命令或角色的全然拒斥。正如“世界之夜”是主体性的创建性姿态,行动是又对那一姿态的回归,是对主体的创建性时刻的重复。行动是一种打击你自己的方式,是一种象征性自杀的形式。

齐泽克提出我们需要一个政治的行动或革命:它将改变后现代性之可能性的条件(他把这些条件确定为资本主义)并因此诞生一种能够让一种新的主体类型存在的新的象征秩序类型。

4 我们如何区分现实和意识形态?

犬儒主义与信仰机器

马克思的意识形态:“他们不知道,但他们在做”。这时只需要启发主体,向他们表明他们对现实的理解如何受到了歪曲。在这个点上,一旦意识形态被认作意识形态,即被认作真相的一个扭曲了的版本,那么,它就消失了。

【用缝合点钉住意识形态】能指是不稳定的并且容易产生意义的滑移,那么,一种意识形态如何维持它的一致性?——缝合点把一个意识形态的领域统一起来并为之提供了一种同一性。

犬儒主义主体的意识形态:“他们很清楚他们在做什么,但他们仍然在做”。我们很清楚我们对现实的理解遭到了歪曲,但我们无论如何都坚持那样的虚假而不拒斥它。意识形态首先是关于“做”而不是“知”的。对现实的幻觉或被歪曲的认知被写人了情境本身。

【区分犬儒主义 cynicism 和狗儒主义 kynicism】狗儒主义是一种对权威的挖苦或嘲讽的回应形式,它嘲笑统治机构的虚伪。犬儒主义就是官方文化包含狗儒主义的方式,因为犬儒主义的主体已经接受,现实的官方版本是有缺陷的或被扭曲了的,但他仍然没有摒弃那个被歪曲的版本。

西藏转经轮的运作方式:一段祈祷文被写在一张纸上,纸被卷起来,然后被放到一个圆筒里头,这样,当我们转动圆筒的时候,我们就无需思考。轮子的转动意味着它替你祈祷,更确切地说,你通过轮子的中介来祈祷。你祈祷的真诚在于你的行动(转动轮子),而不是你所想的东西。

真正的信仰只能来自仪式。需要与“内在信仰依赖于外在行为的还原主义论断”相区别,对齐泽克而言,帕斯卡尔不是仅仅认为信仰的构成受到了实际行为的影响;他还认为,通过遵循教会仪式,我们在我们知道自己相信之前就已经相信了。信仰的仪式回溯性地产生了一种对仪式的信仰。正如齐泽克评论的,帕斯卡尔的理论就这样描述了“一种信仰之前的信仰的矛盾状态”。

这样一种“信仰之前的信仰”,如同西藏的转经轮,是一个自动化的信念。正如帕斯卡尔描述的,它像一台机器一样运行,在我们的无意识当中缓缓运转而不为我们所知。在齐泽克看来,这台机器在意识形态当中的终极例子就是意识形态国家机器。

阿尔都塞的意识形态国家机器的一个问题恰恰在于意识形态国家及其把主体刻入意识形态内部的方式,即“询唤”(interpellation)或“招呼”(hailing)为什么足以让你相信意识形态?

对这一难题的解决,根据齐泽克的说法,是在帕斯卡尔的意义上来看待意识形态国家机器。也就是说,意识形态国家机器是这样的机制,它在我们有所意识之前,就产生了一种对特定体系的信仰,创造了一种对那一体系之公正性的信念。它不知不觉地预先占有了我们的信仰并因此让我们对之习以为常。

意识形态的三个模式

齐泽克还区分了意识形态叙事的三个时刻。这三个时刻就是意识形态在教义形式、教义形式的物质化和它作为半自发仪式的呈现上的明确设计。

- 教义:一种意识形态的观念、理论、信仰。比如洛克的自由主义

- 信仰:规定了教义的物质或外在呈现机制。比如,自由主义的教义在出版自由、民主选举和自由市场中得到了物质化。

- 仪式:教义的内在化,是教义被经验为自发或自然的方式。比如主体自发地或自然地认为他们自己是自由的个体。

在这三个时刻的每一个情形里,齐泽克都认为,只要我们认为我们已经采取了一个真理的立场,可以从中谴责意识形态的谎言,那么,我们就发现我们自己再次回到了意识形态。这是因为我们对意识形态的理解是以一种将现实和意识形态对立起来的二元结构为基础的。

为了解决这个难题,齐泽克认为,我们要用一个三元的或三重的结构来分析意识形态。在这样的模型中,意识形态呈现为现实的幽灵性增补的形式,掩盖了现实(象征界)对实在界进行完全之解释的失败所打开的裂隙。虽然现实的这一结构模式不允许我们采取那样一种可以获得一个客观视角的立场,但它假定了意识形态的存在并因此认可了其批判的有效性。

精神分析的两种死亡

活死人 ( living death ):我们从象征界当中被驱逐出去并且不再为他者而存在。当我们发疯或当我们犯下一件残暴的罪行而社会不承认我们的时候,我们就成了活死人。【实在界活者,象征界死了】

Eg 安提戈涅在实在的死亡之前遭受了一次象征的死亡:她因为想要埋葬她叛国的哥哥而被排斥出共同体。其社会身份的这种毁灭为她的角色注入了一种崇高的美。安提戈涅进入两种死亡之间的领域“恰恰是为了阻止她哥哥的第二次死亡:给他一个体面的葬礼以确保他的不朽,她忍受一种象征的死亡是为了让她得不到体面安葬的哥哥自己不会遭受一种象征的死亡。

死活人 ( deathly life ) :当我们的身体已经死亡,而人们记得我们的名字,记得我们的行为等的时候,我们就成了死活人。【象征界活着,实在界死了】

Eg 哈姆雷特的父亲在实在界当中死去,但它作为一个可怕而丑陋的幽灵坚持存在着,随着哈姆雷特杀死了凶手,他就“彻底”死了。

5 男人和女人之间的关系是什么?

魏宁格的《性与性格》与拉康的联系

一种绝对厌女主义的阐释的错误。

- 魏宁格认为,男人是主动的、崇高的精神(或主体),女人是被动的、卑贱的物质(或客体)。男人,是一个在他的感官和他的精神,在性欲和爱情之间被撕裂了的存在者。然而,这呈现了一个难题,因为如果女人被定义为一个精神对她而言完全缺失了的存在者,那么,一个男人如何与她维持一种精神的关系?

- 男人的爱充当了一个施行句(performative)。男人把一个女人无法获得的理想形象投射到了女人身上,因此,在恋爱的女人身上,男人爱的其实是他自己。事实上,男人爱的是他自己的更好的部分,即理想的形象,精神的部分,而不是其感官的堕落的性欲部分。由此,男人不仅背叛了他自己(因为他没有实现自己身上精神的潜能),也背叛了女人(因为他忽视了女人的经验现实,让她服从一种想象的理想主义)。所以,对魏宁格而言,“爱情就是谋杀”。

- 男人为什么还要通过选择女人作为其爱的对象而继续在女人身上误认自己精神的理想形象呢?魏宁格认为,男人对性欲的屈尊首先创造了女人,女人是男人的原罪。由于女人的存在首先是因为男人的“过错”,所以,男人在其罪行中遭受其罪疚感的折磨,并努力通过爱女人来安抚那种罪疚感。

- 女人是本质地不自由的,是菲勒斯(或父权律法)的奴隶,如果她试图压抑这样的事实,那么,她会在其真正本质回击的时候,患上歇斯底里症。

恰恰是魏宁格观点的极端性,意味着《性与性格》不知不觉地为一种拉康式的女权主义提供了基础。

- 魏宁格彻底地剖析了女性的观念,并且发现,那里根本没有任何东西。女人的秘密就是她并不存在。

- 魏宁格在完成了这种同传统的父权制描述(它把女人描述为男人理性的神秘的或谜一般的界限)的决裂后,没有走得更远。他没有认识到,在他所察觉的女人的“虚无”中,有着主体性本身的基础。魏宁格害怕的不是女人,而是主体性的空虚本身,是形成主体的“世界之夜”的绝对否定性。

- 阐述的主体 ( subject of the enunciation ) 与被阐述的主体 ( subject of the enunciated)

- 主体的空虚或深渊是阐述的主体,而被阐述的主体是象征界的主体,是社会网络的主体。

- 符号首先将自身呈现为对事物的谋杀,主体只有通过否定实在界,通过用词语所表达的自我之概念——例如,用名字或代词——谋杀”或替代自我的有血有肉的现实,才能进入语言。

- 我不在处我思,故我不思处我在:我思即被阐述的主体,我在是阐述的主体

- 女人不存在”就等于说,女人不在被阐述之主体的层面上存在——她从魏宁格的父权制象征界当中被排斥出去——她只在阐述的层面上,作为主体的空虚而存在。

- 主体的空虚或深渊是阐述的主体,而被阐述的主体是象征界的主体,是社会网络的主体。

- 女人是男人的症状

- 症候(simthome)

- 症状或症候是一个意指的构成,其中,一个个体主体组建了它同享乐(jouissance)的关系。(享乐不同于纯粹的快感 pleasure,是指超越了快感,达到高潮,快要变成痛苦的点)

- 它表达了一种要通过抓弄你自己溃烂的伤口而获得的满足。这道伤口把症状的概念整齐地象征化了。症状只是主体身上的这样一道伤口,它把主体的一致性赋予了主体。——我们既享受着我们的痛苦又因我们的享受而痛苦

- 一个具体的“病理性”的意指构成对快感的绑定,一个抵抗沟通与阐释的惰性瑕疵,一个不能囊括在话语循环、社会粘结网络循环中却又成为其生存的瑕疵

- 男人的存在外在于他自身。

- 如果症状是维持主体之一致性的东西,那么,它的消解同样会背叛那种一致性而主体也会消失。所以,“女人是男人的症状”的命题正式提出了一个事实,即男人只有在女人把一致性赋予他的时候才存在着。

- 症候(simthome)

【施行句和总作为自身种概念之一的属概念】J L 奥斯汀言语一行为理论把语言划分为施行句”和“记述句”。一个记述的表达是对某个事物的描述,其所说的东西看似可被证实为真或假(房子是红的)。施行句在言说的过程中做了什么事情或通过言说产生了一种效果(我宣布你们结为夫妻)鉴于这点,我们可以说,象征秩序是一个巨大的施行句,因为它把象征效力授予了每一个行动,给你提供一个角色,一个血统,等等。(通过说出会议结束,这个事实得到了大他者的承认)奥斯汀理论引起人们注意的地方就是,它把一切的语言最终都总结为施行句。甚至所谓直接的记述句,例如“房子是红的”,都肯定了一种对现实的组织或布置。

同样,哲学就是一个思想体系的一部分被特权化为体系余下部分的意义之根据或视域(缝合点),即“属概念总是其自身的一个种概念”。一方面,关于某个事物的普遍概念总是由那个概念的一个特殊例子定义的,另一方面,某个事物的整体只能通过一种过度打破那个整体的平衡来实现。

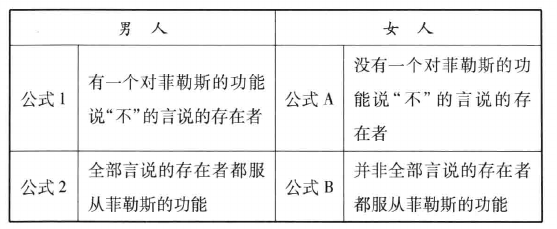

性关系不存在与性化公式

阉割是对我们进入象征秩序的过程的命名,经由那一过程,我们用事物的一个符号取代了实际的事物。在这个意义上,阉割意指象征化过程所导致的缺失。随着阉割的到来,我们失去了享乐。享乐服从一个象征界的禁令,一个由菲勒斯所意指的禁令。

男人必须服从于象征秩序,这一法则的构成性例外是《图腾与禁忌》中弗洛伊德神话的原始父亲,这个神话的存在者拥有所有的女人并能够实现完全的满足。这个男人的神话地位是至关重要的,因为他不得不死去或被屠宰,以让一般的男人在象征界当中存留。他的神话维系了对象征界而言必要的幻觉,即享乐的完满将再一次可以获得。(属概念总是其自身的一个种概念)

女人则不需要一个界限和边线来定义,原始父亲是大写的男人概念(和所有单个的男人对立的大写的男人)的化身,但大写的女人则没有一个对应的普遍观念。那么,这最终就是“女人不存在”的意思。这种对象征认同的女性抵制,所采取的形式是歇斯底里(对大他者的追问——大他者想从我身上得到什么)。这个问题在追问者和大他者,即象征秩序之间,制造了一个距离。所以,它规定了象征秩序的失败,但—这是至关重要的—它也规定了主体性的时刻。(主体作为主观存在者的状态,直接地源于我们在完全融入象征界时遭遇的失败)

首先,主体的状态是根本地歇斯底里的,其次,女人,作为歇斯底里的存在者,是本真的主体。主体的中心(始终)只有空无,在性化公式里,男人是填补这个“空无”的东西。换言之,女人是男人藉以定义他自己的深渊的界限。所以,“男人”和“女人”的规定代表了象征化失败的两种模式。“女人”和“男人”不是生物上的既定事实,他们不是我们所采取的主体地位或角色,而毋宁是象征化失败被形式化的方式。

性关系不存在的意思是性差异是实在界,并且它因此无法被象征化。“男人”和“女人”都是把性差异的实在界调转为象征界之对抗的失败了的尝试。实在界不是仅仅在象征界之前存在,实际上,实在界其实是由象征界的失败产生的。实在界是象征化之后留下的东西,并且,由于象征化在整个历史中不断变化

“性关系不存在”的事实恰恰是我们需要爱情的原因。根据齐泽克的说法,“爱情是一种诱惑,一个蜃景,其作用是为了模糊两性关系的不可还原的、构成性的‘脱节’”。因为正如意识形态掩盖了实在界当中阶级斗争的象征化之失败,爱情同样掩盖了性差异的象征化之失败。

6 为什么种族主义总是一种幻想?

对齐泽克而言,种族主义是幻想之冲突的产物,而非争夺主导权的符号之冲突的产物。幻想有几个突出的特点:

- 1。幻想是为了抵制他者之欲望而产生的,他者的欲望体现为“汝所何欲?”,即关于不一致的他者到底想从我们身上得到什么的问题。

- 犹太教与基督教上帝的区别

- 犹太教的上帝是不可知的。在齐泽克看来,犹太教禁止制作上帝之图像的命令意味着,犹太教的上帝作为“汝所何欲?”的化身而持。为了消除对犹太人的“汝所何欲?”产生的困惑感,我们创造了我们自己的情节,用一种隐秘的动机来解释犹太人的行为。

- 与犹太教的焦虑形成对比的是,基督教是以“汝所何欲?”的平息为基础的:基督的激情,基督在十字架上的形象,是一个填补了他者欲望问题之空虚的幻想情景。通过牺牲自己的儿子,上帝向基督教信徒们再次保证他爱他们并因此明确了他的欲望。

- 欲望永远不能被满足

- 欲望只能在幻想中通过满足的拖延,通过欲望的不朽,而“得到满足”。一旦欲望在其被实现的意义上得到了满足,它就消失了。

- 欲望的对象不是提前被给定的东西,幻想建构了我们的欲望。幻想中的欲望并不严格是我的欲望,而是他者的欲望

- 欲望的问题从不直接地是我想要什么的问题,而是他者想从我身上得到什么的问题,即我对他人而言是什么的问题。

- 草莓蛋糕的例子

- 弗洛伊德女儿的欲望是对他者之欲望的欲望:父母想让女儿吃蛋糕,这是父母的欲望,女儿欲望着满足父母的欲望,而吃下蛋糕。

- 所以幻想只能由主体之间的互动产生 ,是主体间性的。

- 幻想是对象征秩序不一致的掩盖

- 大他者为什么是不一致的,或围绕着一道裂隙被结构起来的?

- 当我们服从大他者的时候,我们牺牲了我们对我们身体的直接通达,并注定要通过语言的中介来与之联系。

- “病态”的主体 S→沉浸于语言之后,被划除了的主体$。从被划除的主体中划除了的东西恰恰是作为享乐之物质化或肉身化的身体。

- 绝大多数的享乐都没有被象征化。享乐恰恰是大他者身上缺失的东西。所以,大他者是不一致的或围绕着一种匮乏,即享乐的匮乏,被结构起来的。

- 幻想是主体组建其享乐的一种方式—它是一种驾驭或驯化无法被象征化的享乐的创伤性缺失的方式。

- 主体面对着他者之欲望的深渊:他者想从我身上得到什么?为了“满足”这个欲望并掩盖深渊,主体用一个幻想来回应。所以,幻想实现了他者的欲望。

- 大他者为什么是不一致的,或围绕着一道裂隙被结构起来的?

- 在种族主义的例子里,幻想的主体间性的元素意味着,种族主义者矛盾地展示了其受害者的欲望。面对着犹太人欲望的深渊,种族主义者通过建构一个让犹太人处于邪恶阴谋(例如统治世界)之中心的幻想,来使之变得有意义。由此,种族主义者想把犹太人从自己的国家赶岀去的欲望其实是一种掩盖犹太人的欲望所产生之焦虑的手段。

- 犹太教与基督教上帝的区别

- 2、幻想提供了一个我们藉以观看现实的框架。它们是畸像,因为它们假定了一种视角,否认我们对世界作出一种客观的解释。

- 畸像(anamorphosis)是一个被如此歪曲了的图像,以至于它只有从一个特殊的角度才能被识别。Eg《大使》骷髅头对死亡的畸像的提示改变了画面的意义,玷污了它以一种徒然而空虚的感觉描绘的世俗之完满。

- 幻想规定了一个‘显眼’的元素,这个元素无法被整合进既定的象征结构,但它恰恰因此建构了象征结构的同一性”

- 我们会把这个“显眼”的元素视为一种剩余的知识,它玷污了凝视,把观者主体化了并让观者无法以一种客观的或中立的方式来看画面。畸像是一种悬置的形式:它悬置了一幅画面或一个场景的表面意义。

- 最终,畸像代表的是主体性本身。因为主体性恰恰是这样一种剩余的知识。它无法保持为中立或客观的东西,只能从一个特定的角度来斜视世界。

- 3、幻想是一种关于我们的独一无二的东西。它们让我们成为个体,并允许一种针对现实的主观视角。因此,我们的幻想对他人的侵入极端地敏感。

- 幻想是一小块想象,只有通过它我们才能接近现实,它是保证我们能够接近现实的框架,是我们获得“现实感”的框架(一旦我们的基本幻象破碎了,我们就会体验到丧失现实”)

- 幻想,可以说,是主体心理的柔弱神经或原始神经节,如果我们粗心大意地探测它,它很容易招致极端的痛苦。

- 4、幻想是我们藉以组织并培养我们之享乐的方式。

有两种基本的种族主义幻想:

1。种族“他者”可以获得一种古怪或特殊的享乐。

2。种族“他者”试图偷走我们的享乐。

这两种幻想的基础都是,“他者”以一种不同于“我们”的方式来享乐

在每一个情形里,关键都是一种维持种族主义者幻想之特殊性的尝试,即面对着一种威胁着要让那种特殊性陷入普遍性的全球化,试图维持他或她的组织其享乐的方式。由于幻想对理性的论证免疫,齐泽克认为,我们只能从三条战线上展开与种族主义的战斗。

首先,我们必须在任何可能的地方都试着不闯入其他个体的幻想空间。

其次,齐泽克认为,我们继续把国家当作一个抵制文明社会之幻想的缓冲带。

最后,他提出穿越或穿过幻想的实践,以表明,在幻想的另一边,那里空空如也。

齐泽克之后

【齐泽克对拉康的发展】

在齐泽克之前,拉康的精神分析所启发的绝大多数作品描写的是想象界,还有一些是象征界。但在齐泽克之后,我们的注意力已被调向了这两个秩序同实在界之间的相互作用。实在界和象征界、想象界之间的相互作用毋宁允许一个主体既在语言之中,又在语言之外,被建构起来,因此,这个主体既受象征界的束缚,又独立于象征界。

【齐泽克对黑格尔的发展】

齐泽克特别地发展了黑格尔的“具体的普遍性”的观念。一个特殊立场上的论断必然地推出一个普遍立场上的论断。整体性总已经在自身内部分裂或断开了。每一种特殊性或整体的每一个部分都重新装配了普遍性,改变了整体性的特点。整体性从来都有剩余。总有一个“显眼”的元素;一种决定了普遍性同时又属于普遍性的特殊性。

【齐泽克与马克思主义】

齐泽克的贡献是确立了唯心主义为唯物主义和马克思理论奠定基础的方式,还发展了我们对马克思主义和精神分析之间的方法论相似性的理解(都改变物质世界,社会/病人)。

齐泽克对马克思主义的最显著的贡献是为它提供了一种充分的主体模式并把那种模式与传统的马克思主义观念,如意识形态、历史和整体性联系起来。

【身份政治】

马克思主义者宣称要看到不平等的整体图像,他们认为,身份群体仅仅关注特殊的不公,而忽视了他们是如何相互联系的。相反,身份群体认为,马克思主义者如此地专注于关系的整体,以至于他们忽略了对特殊人群之特殊需要的表达。

当齐泽克面对这样的论证时,他的回答是双重的。首先,他认为,身份政治是一个完全的历史现象,但它忽视了其自身的可能性之条件(身份政治 的出现受限于一个特殊的历史时刻,是更大图像中的一部分)。其次,虽然身份政治已经把政治的领域扩展到了新的空间,但它也因此削弱了“政治”的观念(它在资本主义的参数内运作,但并不试图去改变那些参数,因而错失了本应成为政治之真正目标的东西)。